その他の記事一覧

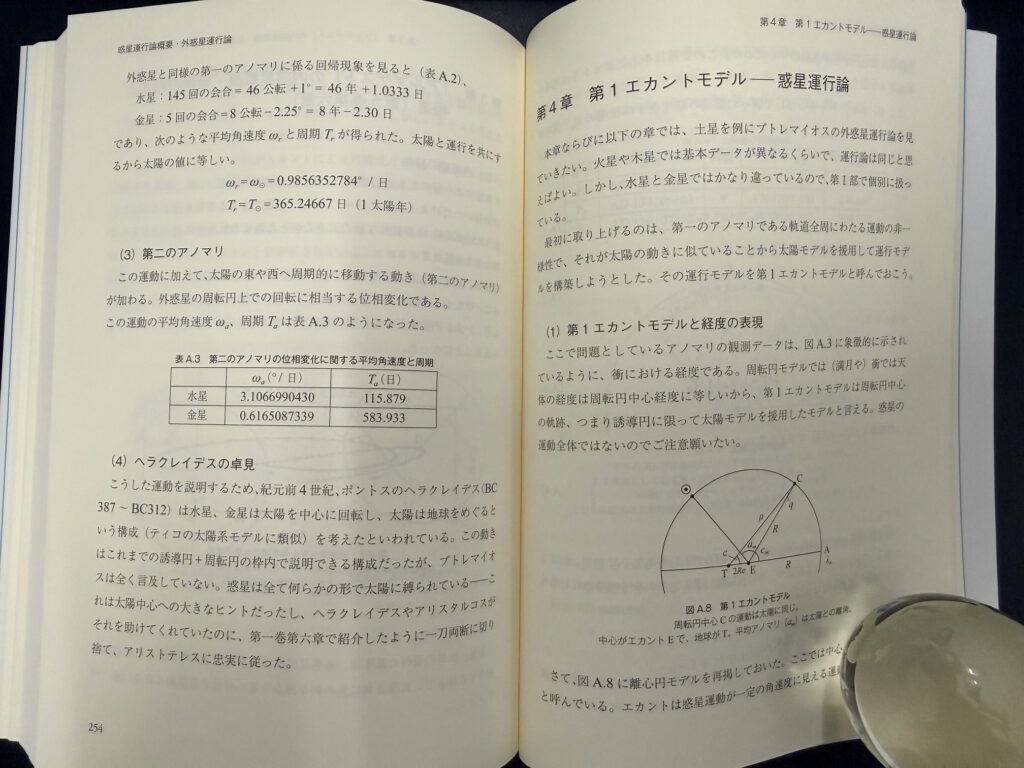

『『アルマゲスト』を読んでみよう』著者 加藤賢一先生インタビュー

天文宇宙検定公式アカウントにて紹介した『『アルマゲスト』を読んてみよう』(加藤賢一著)の投稿に多くの「いいね」をお寄せいただきました。ありがとうございます。加藤先生の素顔に迫るインタビューを公開いたします! …

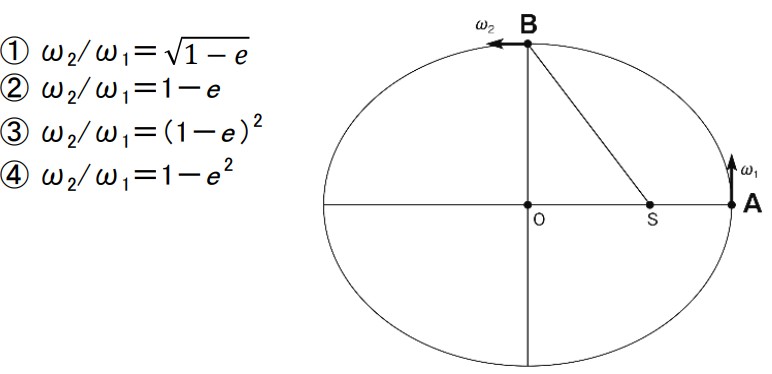

第20回試験問題へのご質問に対する回答

第20回試験問題について、ご意見・ご質問を頂戴しまして、ありがとうございます。 以下のとおり、ご質問へご回答申し上げます。 質問者からの文章はご本人様に転載のご許可をいただき、一部を割愛させていただきました。 ■…

第19回 天文宇宙検定 受験者データと講評

このたびは、第19回天文宇宙検定に全国の会場およびオンラインにてご参加いただき、誠にありがとうございました。受験者の皆様に、天文宇宙検定委員会一同、心より感謝申し上げます。以下に、2025年6月8日開催の第19回天文宇…

第19回試験問題へのご質問に対する回答

第19回試験問題について、ご意見・ご質問を頂戴しまして、ありがとうございます。 以下のとおり、ご質問へご回答申し上げます。 質問者からの文章は、一部を割愛させていただきました。ご了承ください。 …

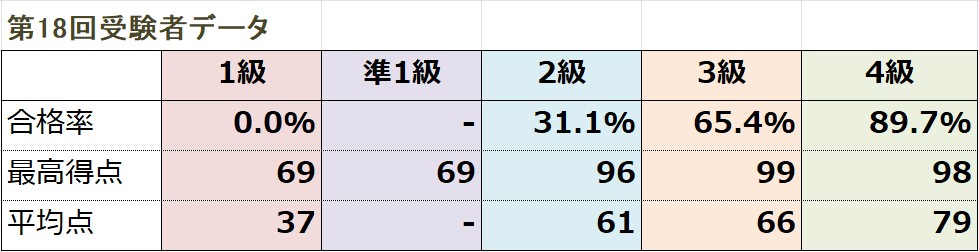

〇第18回 天文宇宙検定 受験者データと講評

○第18回 天文宇宙検定受験者データ ※公開数値は、すべて会場受験とオンライン受験を合算したもの。 ○第18回 点数分布・受験者年齢構成・正答率 各級受験者の点数分布表、受験者の年齢構成表とあ…